5才から10才くらいのお父さま、お母さまへ

初めて生えるおとなの歯

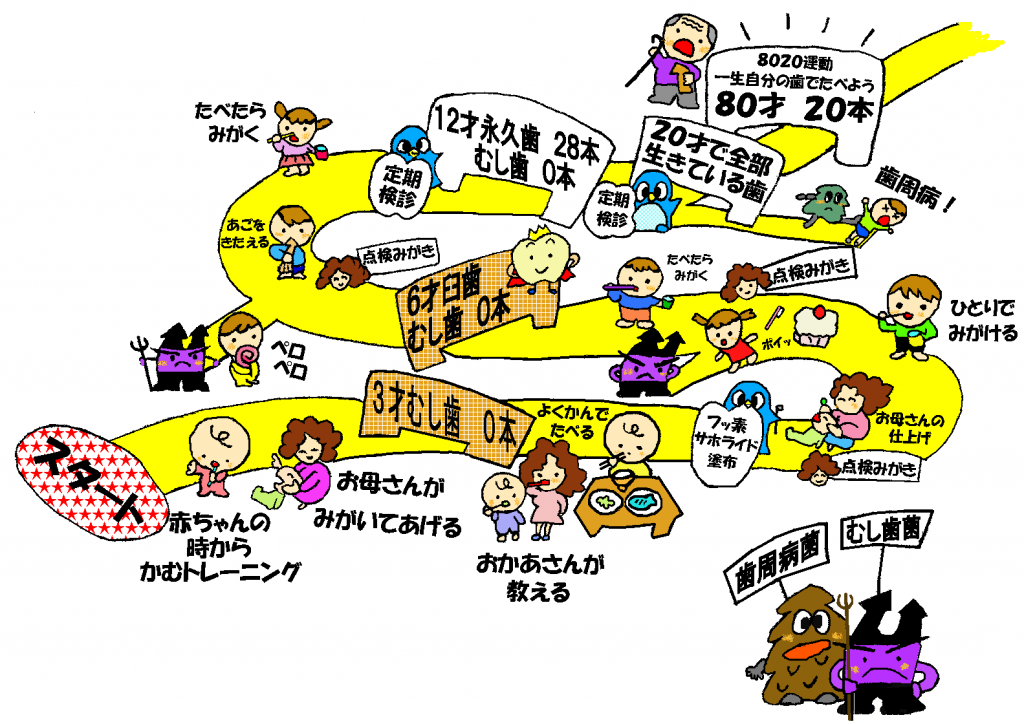

乳歯から永久歯へ 乳児期から学童期にかけては、乳歯と永久歯が生えかわるとても大事な時期です。 まず、いちばん最初に生えてくる永久歯が6才臼歯(きゅうし)。 これは、お口の一番奥に生えるため、大人の歯だと気づかないことがあります。 でも、6才くらいに顔を出しますので、虫歯にならないように気をつけて下さい。 その後、乳歯が抜けて永久歯が生えそろう12才くらいまでの間は、お口の中がたいへん汚れやすい環境にあります。 そのため、最近ではこの時期の子どもたちに歯肉炎などの歯周病が増えているのです。6才臼歯の特徴

永久歯の中で一番大きく、物を噛む力が最も強い

永久歯の中で一番大きく、物を噛む力が最も強い- 歯並びや咬み合わせの基本となる大切な歯

- 永久歯の中で一番早く生えてくる

- とてもむし歯になりやすい

|

むし歯になりやすいわけ

|

むし歯や歯周病にならないために

学童期の歯のみがき方

エンピツを持つように

ハブラシの毛先を歯の面に直角に当て、小刻みに振動させます。ふり幅は1cm程度で、小さく往復運動しましょう。 |

|

6才臼歯の一本みがき

歯についてもっと知りましょう

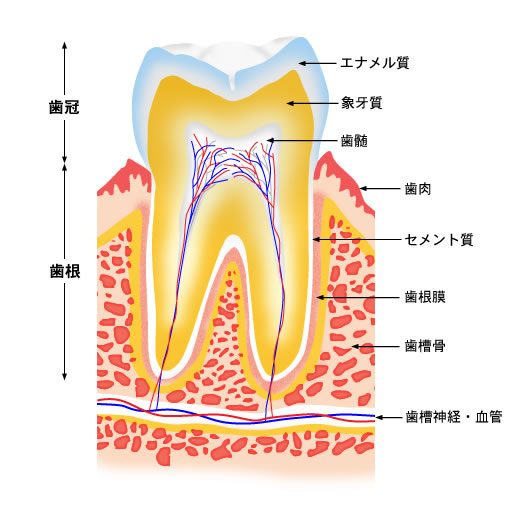

歯はこんなふうになっています エナメル質…水晶と同じくらいの硬さ。痛みは感じません。

象牙質…歯の中心で形も歯と似ています。骨と同じような成分です。

歯髄…血管や神経などのまとまり。細く伸びて体につながっています。

歯肉…歯根やあごの骨を包んで保護しています。健康ならピンク色です。

セメント質…歯根の象牙質を覆っている薄い膜。歯と顎をつないでいます。

歯根膜…歯でものを缶でも骨に痛みを感じさせないクッション役です。

歯槽骨…歯根の形に対応してくぼんでいるあごの骨。歯を支えています。

エナメル質…水晶と同じくらいの硬さ。痛みは感じません。

象牙質…歯の中心で形も歯と似ています。骨と同じような成分です。

歯髄…血管や神経などのまとまり。細く伸びて体につながっています。

歯肉…歯根やあごの骨を包んで保護しています。健康ならピンク色です。

セメント質…歯根の象牙質を覆っている薄い膜。歯と顎をつないでいます。

歯根膜…歯でものを缶でも骨に痛みを感じさせないクッション役です。

歯槽骨…歯根の形に対応してくぼんでいるあごの骨。歯を支えています。

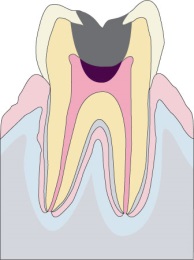

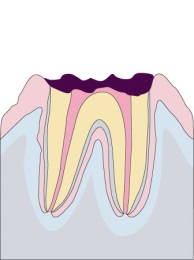

むし歯はこんな風にすすみます

C0

初期の段階で、表面が浅く溶けた状態です。

表面が白く濁ったり、溝が茶色くなってきますが、見た目にはほとんどわかりません。

診察を受けて、初めて見つかる場合は多いでしょう。

特に治療をせず、観察していきます。

初期の段階で、表面が浅く溶けた状態です。

表面が白く濁ったり、溝が茶色くなってきますが、見た目にはほとんどわかりません。

診察を受けて、初めて見つかる場合は多いでしょう。

特に治療をせず、観察していきます。

C1

歯のいちばん外側のエナメル質が溶けた状態です。

痛みなどもなく、自覚症状はありませんが、歯みがきで進行を食い止めながらも、治療を受けたほうが安心です。

この段階なら、治療もわずかな時間ですみます。

歯のいちばん外側のエナメル質が溶けた状態です。

痛みなどもなく、自覚症状はありませんが、歯みがきで進行を食い止めながらも、治療を受けたほうが安心です。

この段階なら、治療もわずかな時間ですみます。

C2

ムシ歯が象牙質にまで進んで、見てわかる穴の開いた状態です。

穴が大きいと浸みます。穴が小さくても象牙質はやわらかく、穴の奥で虫歯が広がっている場合も。

神経近くまで進行しているので、すぐに治療が必要です。

ムシ歯が象牙質にまで進んで、見てわかる穴の開いた状態です。

穴が大きいと浸みます。穴が小さくても象牙質はやわらかく、穴の奥で虫歯が広がっている場合も。

神経近くまで進行しているので、すぐに治療が必要です。

C3

虫歯が歯髄(神経や血管の通っている部分で、歯全体に栄養を送っている管)まで達し、食事のときにしみたり、痛んだりする段階。

歯髄が化膿して、夜、突然痛み出すことも。

放っておくと永久歯の生え方にも影響します。

虫歯が歯髄(神経や血管の通っている部分で、歯全体に栄養を送っている管)まで達し、食事のときにしみたり、痛んだりする段階。

歯髄が化膿して、夜、突然痛み出すことも。

放っておくと永久歯の生え方にも影響します。

C4

歯髄が腐り、根の周りに病気が拡大した段階です。

歯ぐきが腫れることもあり、硬いものが噛めなくなります。

ここまでくると歯を保存することが難しく、永久歯の歯質にも影響を与える可能性が大きく、重症です。

歯髄が腐り、根の周りに病気が拡大した段階です。

歯ぐきが腫れることもあり、硬いものが噛めなくなります。

ここまでくると歯を保存することが難しく、永久歯の歯質にも影響を与える可能性が大きく、重症です。

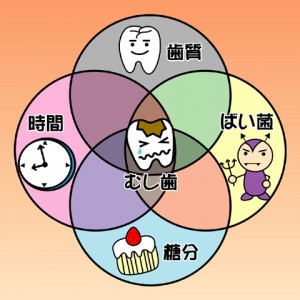

むし歯を作る4つの条件

歯垢(プラーク)はむし歯菌のかたまり 糖質の入ったものを食べると、お口のなかのムシ歯菌(ストレプトコッカス・ミュータンス菌など)がそれを栄養にグルカンをつくります。

ねばねばとしたグルカンは歯にくっつき、さらに増えていきます。

このムシ歯菌などのかたまりが歯垢です。

歯垢のなかでは、バイ菌によって酸がつくられます。

酸は、硬いエナメル質を溶かし、ムシ歯をつくります。

時間を決めずにダラダラと食べていると、ムシ歯になる機会が増えていくことになります。

糖質の入ったものを食べると、お口のなかのムシ歯菌(ストレプトコッカス・ミュータンス菌など)がそれを栄養にグルカンをつくります。

ねばねばとしたグルカンは歯にくっつき、さらに増えていきます。

このムシ歯菌などのかたまりが歯垢です。

歯垢のなかでは、バイ菌によって酸がつくられます。

酸は、硬いエナメル質を溶かし、ムシ歯をつくります。

時間を決めずにダラダラと食べていると、ムシ歯になる機会が増えていくことになります。

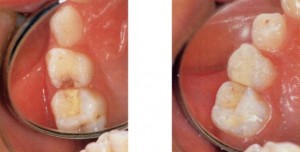

のぞいてみよう、むし歯の治療

早期発見、早期治療を心がけて むし歯の治療は、程度に応じて行います。初期の段階ほど簡単に済むので、放置せず、早めに受診しましょう。 また、歯科医院で定期健診することで、早期発見につながります。萌出直後の6才臼歯

資質がやわらかく、溝も深いため、虫歯になりかけています。

歯を削らずに、シーラント(接着性の合成樹脂)を充填して虫歯を予防します。

資質がやわらかく、溝も深いため、虫歯になりかけています。

歯を削らずに、シーラント(接着性の合成樹脂)を充填して虫歯を予防します。

上の奥歯

上の奥歯の虫歯例

一番奥の歯はC1、二番目の歯はC2

虫歯の部分を削って、レジン(合成樹脂)を充填します。

上の奥歯の虫歯例

一番奥の歯はC1、二番目の歯はC2

虫歯の部分を削って、レジン(合成樹脂)を充填します。

下の奥歯

下の奥歯の虫歯例

一番奥の歯はC3、二番目の歯はC2

一番奥歯虫歯は進んでしまったため、歯髄をとって歯の根の治療をしたあと、冠をかぶせます。二番目はインレー(銀合金)を充填しました。

下の奥歯の虫歯例

一番奥の歯はC3、二番目の歯はC2

一番奥歯虫歯は進んでしまったため、歯髄をとって歯の根の治療をしたあと、冠をかぶせます。二番目はインレー(銀合金)を充填しました。

ゆっくり、よく噛んで食べよう

顎は使うほどきたえられる 顎を鍛える訓練は、実は哺乳期から始まっています。母乳で育った子と、人工乳で育った子とでは、顎の発達が違うと言われています。 健やかなこどもに育てるためには、歯ごたえのあるものや繊維質の多い食物をメニューに加えましょう。よく噛むとこんな働きが

食べ過ぎを抑える

食べ過ぎを抑える- 唾液の分泌を促し、むし歯になりにくくする

- 脳の動きを活発にする

- 心を落ち着かせる

- 消化を助ける

- 顎組織を強くし、顔の形を整える

オカアサンヤスメハハキトクはNG?

子どもの好きなメニュー「オカアサンヤスメハハキトク」は、やわらかく高カロリーなので、実は控えてほしいメニューです。

生活習慣病や顎の弱い子どもになる恐れがあります。

食生活が引き起こす身体の不調は親の責任なのです。

子どもの好きなメニュー「オカアサンヤスメハハキトク」は、やわらかく高カロリーなので、実は控えてほしいメニューです。

生活習慣病や顎の弱い子どもになる恐れがあります。

食生活が引き起こす身体の不調は親の責任なのです。

正しい歯並びが、健康の第一歩

歯並びを悪くする要因 悪い歯並びは遺伝するといわれていましたが、現代では生まれてからの生活習慣が大きな原因となっています。 たとえば、こどもの悪い癖や、やわらかい食べ物による顎の発育不良、また、乳歯と永久歯の生えかわりが正しく行われないためなどが挙げられます。 正しい歯並びは、噛む能力を高め、正しい発音を助け、顎の発達やバランスのよい顔の発育を促します。歯並びを悪くする癖

歯並びが悪いと食べかすが溜まりやすく、お口の中は不潔になりがちです。

そのためむし歯や歯周病にかかりやすくなります。

歯並びが悪いと食べかすが溜まりやすく、お口の中は不潔になりがちです。

そのためむし歯や歯周病にかかりやすくなります。

歯並び、咬み合わせが気になる方へ

医学博士 金香佐和 先生

いつまでも自分の歯で食べたい

歯は健康のバロメーター いまや人生80年の時代です。 ところが、現代の日本人の歯の平均寿命は50年。 なんと30年の間も、歯なしで過ごさなければなりません。 これはむし歯や歯周病によって、大切な歯をなくしてしまう人が多いからです。 一生自分の歯で食べられるようにするには、毎日の“食べたら、すぐ歯をみがく”習慣を守りましょう。